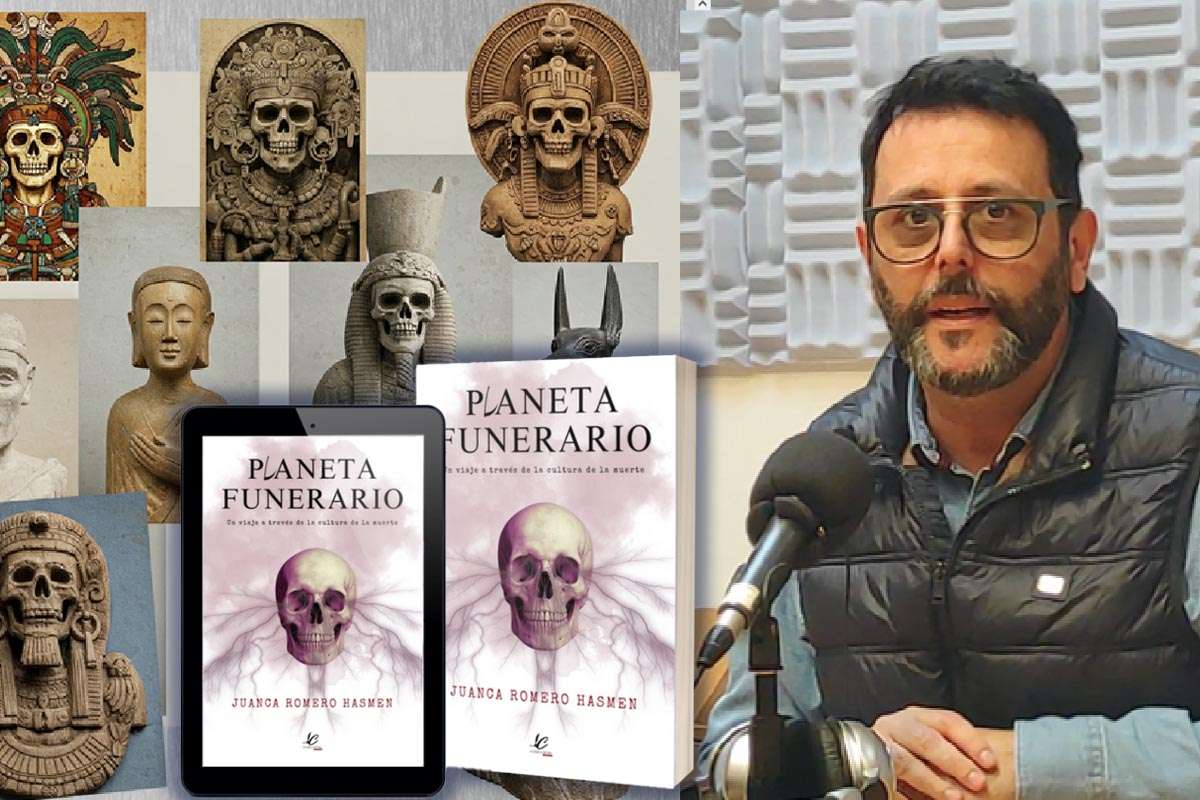

Con Planeta funerario, el escritor y divulgador Juanca Romero Hasmen invita a mirar la muerte sin miedo y con curiosidad.

Su libro recorre ritos, cementerios y costumbres del mundo que revelan cómo cada cultura transforma el adiós en memoria. Charlamos con él sobre el sentido profundo de lo funerario, la vigencia del rito y lo que aún podemos aprender de quienes celebran la vida incluso en la despedida.

Tu libro propone un viaje global por los rituales de la muerte. ¿Qué descubriste sobre la forma en que distintas culturas transforman el duelo en un acto de vida?

¡Esa es una excelente pregunta!

Lo más profundo que descubrí al escribir Planeta funerario es que, aunque la muerte es el gran final, los rituales que la rodean no son un acto de rendición, sino una celebración de la continuidad y de la vida misma.

Viajé con la premisa de que el duelo era universal, y sí lo es, pero la forma en que las culturas lo canalizan es fascinante. Descubrí, por ejemplo, que en lugares como Ghana con sus ataúdes de fantasía o en los funerales de Tana Toraja en Indonesia, la muerte no es un silencio, sino un evento social cargado de música, color, baile y comunidad. Estas culturas entienden que el duelo no debe ser un aislamiento silencioso, sino un esfuerzo colectivo para reinsertar al que se queda en el flujo de la vida.

En esencia, lo que estas tradiciones hacen es transformar el dolor en significado. Convierten la ausencia en un recuerdo palpable, y el miedo al final en un acto de honra y pertenencia. Me demostraron que, para muchas culturas, la mejor manera de honrar al que se fue es reafirmando el valor de estar vivo. Es una lección poderosa: el ritual fúnebre es el verdadero acto de vida que nos recuerda nuestra interconexión.

Quienes trabajamos cerca de la muerte convivimos con la rutina del adiós. ¿Crees que esa familiaridad nos acerca o nos aleja de comprender su dimensión simbólica?

Esa es una observación muy lúcida. Creo que quienes trabajan en la funeraria, en la sanidad o en cualquier campo cercano a la muerte, viven en un constante tira y afloja con su dimensión simbólica. Por un lado, la rutina profesional es una especie de mecanismo de defensa necesario. El contacto diario con el cuerpo sin vida, con el dolor de las familias, obliga a crear una barrera de profesionalismo para poder hacer el trabajo de manera eficiente. Esta familiaridad nos aleja en el sentido de que convierte el evento más dramático de la vida en una serie de protocolos, papeleo y logística. Es la diferencia entre ver una muerte y gestionar un deceso.

Sin embargo, en un plano más profundo, creo que esta cercanía constante nos acerca a algo esencial. Al ser testigos de miles de «últimas veces», se desarrolla una sensibilidad única hacia el valor del ritual. Vemos cómo un pequeño gesto —una flor, una canción, una palabra— transforma el vacío. Los profesionales del adiós entienden mejor que nadie la fragilidad de la vida y la necesidad humana de darle un cierre digno.

Yo diría que la familiaridad con la muerte te quita la sorpresa, pero te da una perspectiva privilegiada. Te enseña que el simbolismo no está en la grandiosidad del evento, sino en la intimidad y la autenticidad del ritual. En mi libro, quise honrar esa labor, porque ellos son, sin duda, los guardianes de ese delicado tránsito entre lo biológico y lo simbólico.

Has explorado ceremonias que van del realismo brutal al esplendor poético. ¿Cuál de ellas te hizo replantearte por completo la idea de lo “correcto” en un funeral?

Si tuviera que elegir solo una que me obligó a tirar por la borda mis prejuicios occidentales sobre lo que es un funeral «correcto», sería el de los rituales Famadihana en Madagascar, o el «retorno de los muertos».

En nuestra cultura, el contacto físico con el cuerpo es solemne, casi temeroso, y siempre es el final definitivo. El Famadihana, sin embargo, es un ritual cíclico, una especie de picnic familiar donde se desentierra a los ancestros después de varios años para volver a envolverlos en sudarios frescos, bailar con ellos, hablarles de las novedades de la familia y, en esencia, traerlos de vuelta a la vida social.

La idea de lo «correcto» se desmorona ahí porque no hay rastro de tristeza o luto en el sentido que conocemos. Hay alegría, ruido y afecto físico. No se trata de decir adiós, sino de reafirmar lazos que ni siquiera la muerte puede romper. Me enseñó que el respeto por el difunto no tiene por qué ser sinónimo de quietud y lágrimas. Puede ser sinónimo de celebración ruidosa y continuidad familiar. Entendí que la dimensión simbólica más importante de un funeral no es cuán bien se entierra el cuerpo, sino cuán bien se integra la memoria del fallecido en la vida de los que se quedan. El Famadihana es el ejemplo más brutalmente honesto y poéticamente espléndido de que la muerte es, ante todo, un asunto de los vivos.

En el libro hablas de la resiliencia humana ante la pérdida. ¿Piensas que los rituales funerarios son, en el fondo, una forma de resistencia cultural?

¡Absolutamente! Creo que no hay una forma de resistencia cultural más fundamental o necesaria que el ritual funerario.

La resiliencia humana es individual, pero el ritual es el andamiaje social que la hace posible. Las ceremonias son la manera en que una comunidad resiste dos fuerzas: El olvido biológico y la homogeneización cultural. En el libro muestro cómo las tradiciones funerarias son inmensos reductos de identidad. Mantener estos ritos es defender la narrativa propia de una comunidad, resistiendo la estandarización de la muerte. El ritual, en definitiva, es el escudo cultural que asegura que la pérdida no solo se soporte, sino que se convierta en la base para construir un futuro colectivo. Es la prueba de que la tradición es un arma contra el olvido.

El sector funerario vive un proceso de cambio: personalización, sostenibilidad, nuevos lenguajes. ¿Qué enseñanzas de otras culturas podrían inspirar esa transformación?

Mi percepción es que el sector está en plena ebullición, buscando más significado. Y lo más inspirador que encontré en estos recorridos para elaborar el libro es que las claves para esa transformación ya existen en otras culturas.

Si queremos personalización, debemos mirar a culturas que nos enseñan que el adiós final tiene que ser un retrato biográfico único que refleje la pasión del difunto, no una plantilla. Si buscamos sostenibilidad, la lección es volver a las prácticas ancestrales que nos recuerdan que la muerte puede ser un acto de regeneración natural, sin químicos ni cemento, donde el cuerpo nutre la vida como por ejemplo las prácticas budistas del Sky Burial o “entierro celestial”.

Pero el cambio más crucial es el del lenguaje. Culturas como las de Tana Toraja o las de Nueva Orleans nos muestran que el ritual debe pasar de ser un servicio a una experiencia comunitaria activa. Tenemos que dejar de ver el funeral como un acto de quietud y tristeza rígida, y empezar a permitir la celebración y la participación de la comunidad. Necesitamos que la muerte deje de ser un trámite para volver a ser el acto cultural y ecológico que nos conecta con el planeta y con nuestros ancestros.

Has recorrido cementerios de medio mundo. Más allá de su belleza, ¿qué papel crees que cumplen hoy como espacios de memoria y de identidad social?

Es el tema con el que muchos lectores se conectan inmediatamente, porque los cementerios son el testimonio más tangible de nuestra cultura.

Yo descubrí que, más allá de la belleza arquitectónica o la paz que transmiten, los cementerios son, en esencia, los archivos físicos y emocionales de una sociedad. En un mundo donde todo es digital y la memoria se vuelve líquida—alojada en nubes o redes sociales—, el cementerio es el ancla tangible. Es el único lugar donde la pérdida individual se convierte en historia colectiva. Cuando caminamos por ellos, no solo vemos tumbas; vemos la identidad social de un lugar: cómo evolucionó su arte, su riqueza, sus creencias y hasta sus conflictos. La diferencia entre un mausoleo imponente y un simple nicho nos habla de la estratificación social de un siglo pasado.

El papel que cumplen hoy es, irónicamente, más crucial que nunca. Con el auge de la cremación y la dispersión de cenizas, estamos borrando rápidamente estos espacios sagrados. Al desaparecer el lugar físico, se corre el riesgo de que la memoria se disuelva. Los cementerios, por lo tanto, se están revalorizando como el territorio común que nos recuerda que somos parte de una cadena, que alguien estuvo aquí y que su existencia merece un lugar permanente en el mapa de nuestra ciudad. Son la resistencia a la amnesia histórica.

España está descubriendo el valor cultural y turístico de sus necrópolis. ¿Es una forma de reconciliarnos con la muerte o simplemente otra tendencia pasajera?

Creo firmemente que es más que una tendencia.

Hemos desterrado los cementerios a los márgenes del mapa y de la conversación. Al incluirlos en rutas turísticas, los estamos desestigmatizando, permitiendo que la gente entre a ellos desde un lugar de curiosidad e intelecto, en lugar de miedo o dolor exclusivo.

Estamos aprendiendo a ver la muerte como un fenómeno cultural, artístico e histórico, y no solo biológico. Es un paso intermedio esencial. Si esta tendencia se consolida y ayuda a preservar estos lugares como archivos de memoria viva, será un gesto de madurez cultural que nos permitirá integrar el adiós en la vida de la ciudad con mucha más naturalidad.

Tu estilo combina divulgación y emoción, ciencia y espiritualidad. ¿Fue difícil mantener el equilibrio entre el respeto académico y la cercanía al lector común?

Esa pregunta da justo en el centro del sentido de Planeta funerario. Mantener ese equilibrio fue, honestamente, el desafío estructural más grande al escribir el libro.

Desde el principio, tuve claro que no quería escribir un tratado académico frío, ni tampoco un relato puramente emotivo y subjetivo. El tema de la muerte exige rigor—necesitas la ciencia, la antropología y la historia—, pero si no se aborda con emoción, se pierde el pulso humano de lo que significa un adiós.

Mi estrategia fue usar el rigor académico como el esqueleto, la base de los hechos y los datos duros que garantizan el respeto y la seriedad del tema. Pero utilicé la emoción y la espiritualidad—entendida como esa necesidad humana de trascender—como el tejido conectivo que envuelve ese esqueleto.

Creo haber logrado un punto de vista personal que sirve como guía para el lector. Yo no cuento las ceremonias; yo las vivo y las analizo delante del lector. Esto me permitió hablar de la putrefacción y la logística con la misma seriedad con la que hablo del amor y la memoria. Creo que al final, el equilibrio se consigue cuando el autor no teme mostrarse vulnerable en la búsqueda de la verdad, ya sea esta una verdad científica o una verdad del corazón.

Dices que Planeta funerario no habla solo de la muerte, sino también de la vida. ¿Qué querías que entendiera el lector —y quizás también el profesional funerario— con esa frase?

Quise cambiar la lente por completo. La muerte es la excusa narrativa del libro, pero la vida es la verdadera protagonista.

Para el lector común, la intención era que viera que la única forma de valorar nuestra existencia es analizando cómo decimos adiós. Los rituales que visitamos son el reflejo más vibrante de lo que realmente valoramos: el amor, la comunidad y la trascendencia. El libro usa el final de la vida como un espejo para definir el significado de estar vivos.

Para el profesional funerario, el mensaje es que su trabajo no es gestionar un cuerpo, sino facilitar un acto de vida y resiliencia. Un funeral auténtico es el último y más poderoso acto de afirmación de la vida de la persona que se fue. Quería que todos entendiéramos que cada rito fúnebre es, en el fondo, una celebración de la conexión humana. El libro es una invitación urgente a vivir mejor. Me gusta decir que no es un libro oscuro sino una obra llena de luz.

Si tuvieras que dejar un mensaje a quienes cada día acompañan a otros en su despedida, ¿cuál sería la lección más importante que les regalarías tras escribir este libro?

Si pudiera dejar un solo mensaje grabado a quienes tienen la inmensa responsabilidad de acompañar a otros en la despedida, les diría esto, con la humildad de quien ha visto los rituales de muchos lugares del mundo:

«Nunca olviden que no son gestores de la muerte; son los arquitectos de la memoria».

La lección más importante que me regaló la escritura de Planeta funerario es que, en el momento del adiós, la gente no necesita protocolos; necesita permiso para amar y para sentir.

Ustedes son los guardianes de ese delicado espacio donde lo biológico se convierte en lo simbólico. Lo que hacen no es un servicio; es un acto de sanación cultural.